こんにちは、AI部の川口です。私はグループ会社のスタジオレックスから出向しておりまして、今回は、スタジオレックスの「ぼくとドラゴン(ぼくドラ)」 でテスト運用中の「分析用データ取得BOT」についてご紹介します 。

これまでデータエンジニアに都度依頼が必要だった分析データの取得を、AIの力で誰でも簡単に、そして迅速に行えるようにしたこの取り組み。開発の背景から、直面した課題、そしてAIと上手に付き合うための運用ノウハウまで、お伝えできたらと思います。

この課題を解決するため、私たちは「 自然言語(日本語)をSQLに変換するAI」を導入し、専門知識がない人でも迅速にデータを取得できる環境の構築を目指しました 。

そこで私たちは、 最も需要が高く、かつデータ構造が比較的安定している「ガチャ関連のデータ取得」に機能を特化させるという判断を下しました 。これにより、実用性と開発スピードを両立させることに成功したのです 。 現在、このBOTで取得できるデータは以下の通りです 。

早く、そして正確にAIを活用できると判断したためです 。

これまでデータエンジニアに都度依頼が必要だった分析データの取得を、AIの力で誰でも簡単に、そして迅速に行えるようにしたこの取り組み。開発の背景から、直面した課題、そしてAIと上手に付き合うための運用ノウハウまで、お伝えできたらと思います。

開発の背景:データ取得の迅速化が急務だった

これまで、分析に必要なデータを手に入れるには、データエンジニアへの依頼が必須でした 。しかし、このプロセスには時間がかかり、迅速な意思決定を行いたい企画担当者や分析者にとって大きなボトルネックとなっていました 。この課題を解決するため、私たちは「 自然言語(日本語)をSQLに変換するAI」を導入し、専門知識がない人でも迅速にデータを取得できる環境の構築を目指しました 。

Slackで質問するだけ!AIデータ取得BOTの仕組み

私たちが開発したBOTは、Slack上で質問を投げかけるだけで、AIが必要なデータを自動で返信してくれるというものです 。

- 担当者がSlackで質問

- 例:「9月の〇〇ガチャの実行人数は?」といった自然な日本語で質問します 。

- AIが日本語をSQLに変換

- 質問の意図をAIが解釈し、データベースへの問い合わせ言語であるSQLを自動で生成します 。

- 例:

SELECT COUNT(DISTINCT user_id) FROM ...

- BigQueryでデータを抽出

- 生成されたSQLをデータベース(BigQuery)に送信し、データを抽出します 。

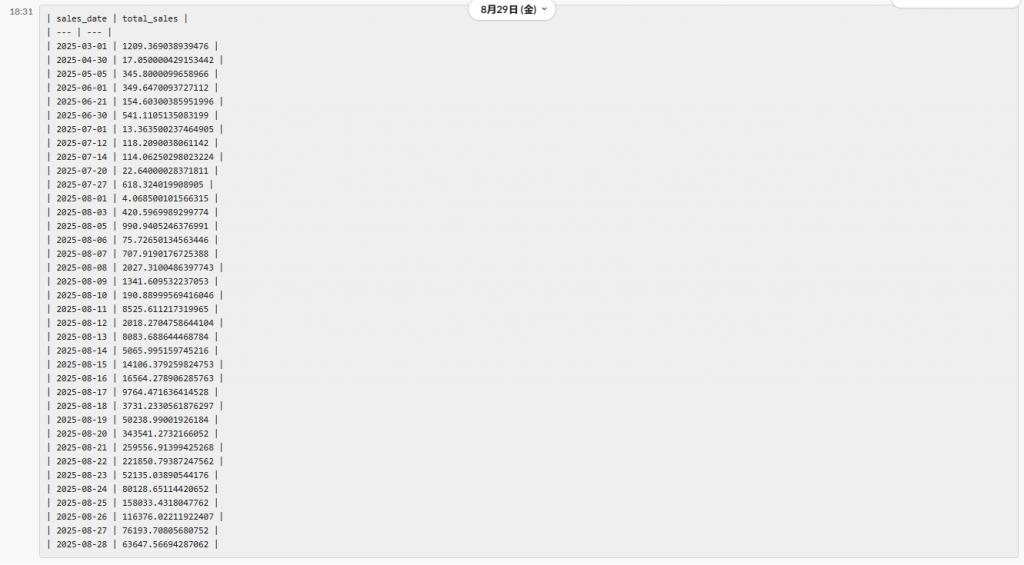

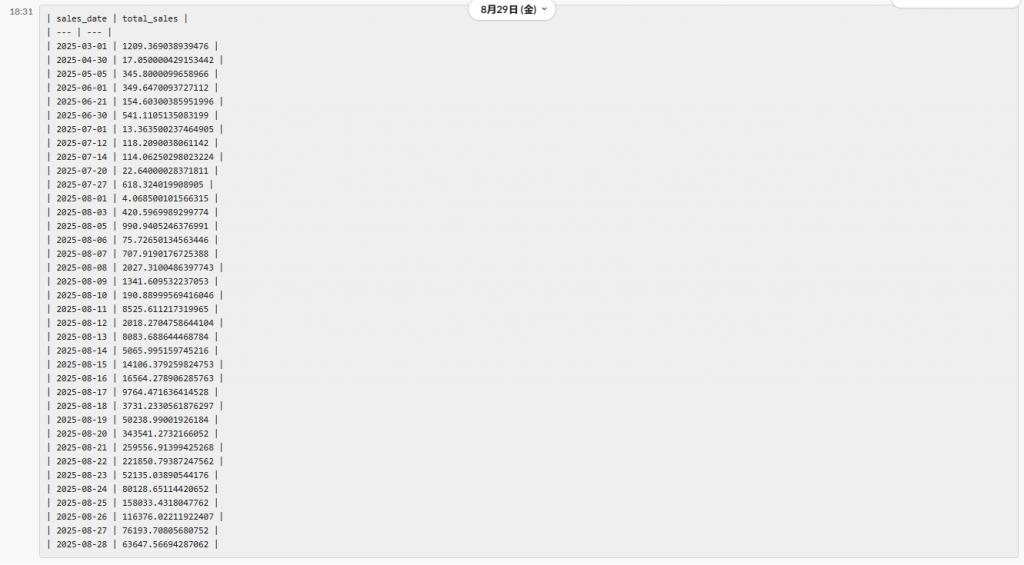

- 結果をSlackに自動返信

- 抽出されたデータが、質問が投稿されたSlackチャンネルに自動で返信されます 。

理想と現実のギャップ:なぜ「ガチャデータ」に特化したのか

当初、私たちは「ゲーム内のあらゆる情報をAIで取得できる状態」という壮大な理想を掲げていました 。例えば、以下のような複雑な質問に答えられる世界です 。 当初、私たちは「ゲーム内のあらゆる情報をAIで取得できる状態」という壮大な理想を掲げていました 。例えば、以下のような複雑な質問に答えられる世界です 。- 「特定イベントに参加し、かつ特定のガチャを引いたユーザーの行動は?」

- 「あの機能とこの機能の相関関係は?」

そこで私たちは、 最も需要が高く、かつデータ構造が比較的安定している「ガチャ関連のデータ取得」に機能を特化させるという判断を下しました 。これにより、実用性と開発スピードを両立させることに成功したのです 。 現在、このBOTで取得できるデータは以下の通りです 。

- 全ガチャ共通 :売上、消費ジェム数、PU、ARPPU、排出ユニット課金率、売上シェア率

- 特定ガチャ :ステップアップ/ダーツガチャのステップ毎KPI、スクラッチガチャの交換所情報

- ユーザー情報 :ログイン日、user_id、level、os、grade_id、課金額

AIと上手に付き合うための「歩み寄り」ルール

AIは完璧ではなく、100%人間の意図を汲み取れるわけではありません 。そこで私たちは、AIに過度な学習を強いるのではなく、「人間側がAIに歩み寄る」ための運用ルールを設けました 。- ルール①:名称はIDで指定する

- ?:「(キャラクター名)ガチャ」の売上

- ?:「ガチャID: xxx」の売上

- ルール②:略称や曖昧な表現は使用しない

- ?:「〇〇ガチャ」の売上

- ?:「ガチャID: xxx」の売上

早く、そして正確にAIを活用できると判断したためです 。